Die geräumige Tragetasche eines schwedischen Möbelhauses ist prallgefüllt, Wolfgang Rosen hat schwer zu tragen.

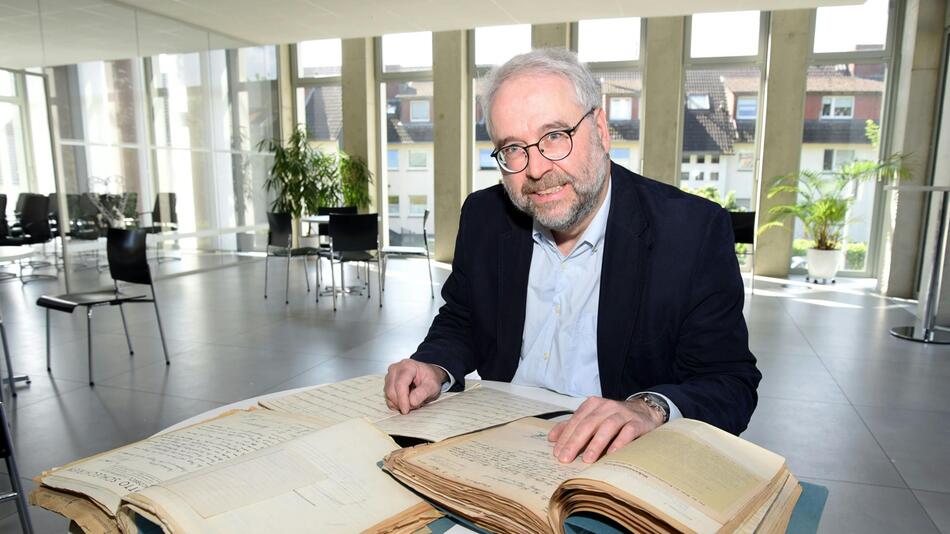

Die Schulchroniken gehen an diesem Morgen zurück ins Archiv der Stadt Waldbröl, dafür landen Akten zur Eisenbahn und zum Verkehr insgesamt in der blauen Tasche. Seit dem vergangenen Jahr schreibt der Kölner Historiker den "Rheinischen Städteatlas" für die Marktstadt, im kommenden Jahr soll dieser Teil der Reihe fertig sein. Sie gibt es seit 1972, die redaktionelle Verantwortung liegt heute beim in Bonn beheimateten Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland. Und eben bei Autoren und Forschern wie Rosen.

Nahezu jede Quelle liefert etwas Neues über die Marktstadt Waldbröl

Zuletzt erschienen ist in der Werkreihe im Oktober vergangenen Jahres der Atlas für die Gemeinde Waldfeucht am Niederrhein, auch daran hat der 59-Jährige mitgewirkt. "Oberberg ist bisher noch ein ziemlich großer, weißer Fleck – im Gegensatz zu Niederberg", sagt Rosen. Unter den Städteatlanten ist seit dem Jahr 1976 allein Bergneustadt vertreten. In Kürze, so Rosen, beginne im Nümbrechter Gemeindearchiv aber auch die Recherche für das Homburger Land. "Dieses Projekt liegt dann in den Händen unserer Volontärin Lea Raith." Nach Angaben des Landschaftsverbandes entstehen neben dem Atlas für Waldbröl gerade fünf weitere Titel.

Bei Wolfgang Rosens Arbeit und der seiner Kolleginnen und Kollegen ist eine akribische Genauigkeit stets oberstes Gebot: "Wir erfassen einfach alles, was den jeweiligen Ort ausmacht." Denn Ziel ist es, eine Vergleichbarkeit herzustellen – egal, ob es um Festungen geht, um Wochenmärkte, Schützenfeste, um die Mundart, Kirchen, jüdische Friedhöfe, die Industrie, das Gewerbe, Großbrände.

Diese Dokumentation folgt einem festgelegten Muster und einer einheitlichen, wissenschaftlichen Systematik. "Und alles kann uns neuen Aufschluss geben", erklärt der Historiker Rosen. "In einer Schulchronik kann viel stehen, das nur für die Schule interessant ist. In den Chroniken aus Waldbröl finden sich aber auch wertvolle Hinweise zur Typhus-Epidemie in den Jahren 1948 und 1949."

Die Wahl des Historikers Wolfgang Rosen ist nicht zufällig auf Waldbröl gefallen

Rosens Wahl ist nicht zufällig auf Waldbröl gefallen: Er kannte die Stadt durch seine fachliche Begleitung und Mitgestaltung der 27 "Geschichtsstationen", die seit September 2020 an historischen Orten im Stadtgebiet stehen. "An Waldbröl hat mich immer wieder überrascht, wie facettenreich die Stadt und ihre Geschichte sind", verrät der Kölner. So habe es dort etwa gleich drei Bahnhöfe gegeben, etliche Verlage und Druckereien, mehrere Gerbereien und auch Fabriken, in denen Lederwaren und Koffer hergestellt wurden. "Zum Beispiel unter dem Namen ‚Berggold‘", führt Rosen aus. Kein Vorbeikommen gebe es natürlich am Vieh- und Krammarkt. "Da ist interessant, dass viele der Bauern im Bergischen oft auch ein Handwerk ausübten, um über die Runden zu kommen." Schluss machen möchte er im Jahr 2022, vielleicht sogar 2023.

Als Quellen dienen ihm die Akten, die er von Waldbröls neuem Archivar Volker Wetzler erhält. Wolfgang Rosen lobt: "In Waldbröl gibt es einen sehr guten und sehr großen Bestand." Zudem habe die Stadt mehr historische Aufnahmen und Fotos zu bieten als manch anderer Ort, ergänzt der Autor. Auch davon soll sich eine Auswahl im fertigen Städteatlas finden. Archive anderer Kommunen durchkämmt er ebenfalls in Sachen "Waldbröl"– "bis hin natürlich zum Bundesarchiv in Koblenz". Spaß gemacht haben Wolfgang Rosen auch die Kapitel über den örtlichen Tourismus, die große Zahl an Hotels und Sommerfrischen in Waldbröl und der Nachbarschaft beeindruckt ihn.

"Waldbröl hat da schon sehr früh Werbung gemacht", berichtet er und erinnert sich an den Ausspruch eines Urlaubers aus Dortmund: "Er sagte, er brauche die Adria nicht, ihm reiche das Oberbergische." Und was kommt nach Waldbröl? Rosen weiß es schon: "Es geht nach Rees, also erneut an den Niederrhein."

Der "Rheinische Städteatlas" und seine eigene Geschichte

Begründerin dieser großformatigen Sammlungen mit historischem Material ist im Jahr 1972 die Bonner Historikerin und Archivarin Edith Ennen (1907 – 1999). Jeder "Rheinische Städteatlas" steckt in einer großen, weißen Kladde und besteht aus umfangreichen Texten zur Geschichte sowie topographischen und kommunalen Karten in verschiedenen Maßstäben. Die ersten Atlanten erschienen noch im Gründungsjahr – und zwar für Lechenich, Meckenheim, Rheinbach und Zülpich. Inzwischen gibt es auch europäische Projekte dieser Art. Zurzeit beteiligen sich 21 Länder, fast 600 Veröffentlichungen liegen vor.

Aufgenommen werden sollen in die "Rheinischen Städteatlanten" 187 rheinische Orte, die im Mittelalter oder bis zum Jahr 1961 Stadt geworden sind, die im Laufe der Jahrhunderte zumindest freiheitliche Rechte erworben oder auch die Stadtrechte wieder verloren haben. 106 solcher Bände sind bislang erschienen. Ihr Aufbau ist identisch, jedes Werk hat acht inhaltliche Schwerpunkte, darunter die Siedlungshistorie, die Geschichte der Juden und auch die der Kirchen.

Die Atlanten können gekauft werden, zum Beispiel beim Kölner Böhlau-Verlag. Jede Mappe neueren Datums kostet etwa zwischen 25 und 30 Euro. © Kölner Stadt-Anzeiger

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.