Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD einen klaren Sieg vom Platz getragen. Mit 33,5 Prozent der Stimmen schnitt sie mehr als doppelt so gut ab wie bei der Bundestagswahl vergangene Woche. Auch wenn die CDU Zweitplatzierte wurde, dürfte es eher auf Rot-Grün hinauslaufen. Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp erklärt, warum die AfD einstellig blieb und was das Wahlverhalten der Hamburger besonders macht.

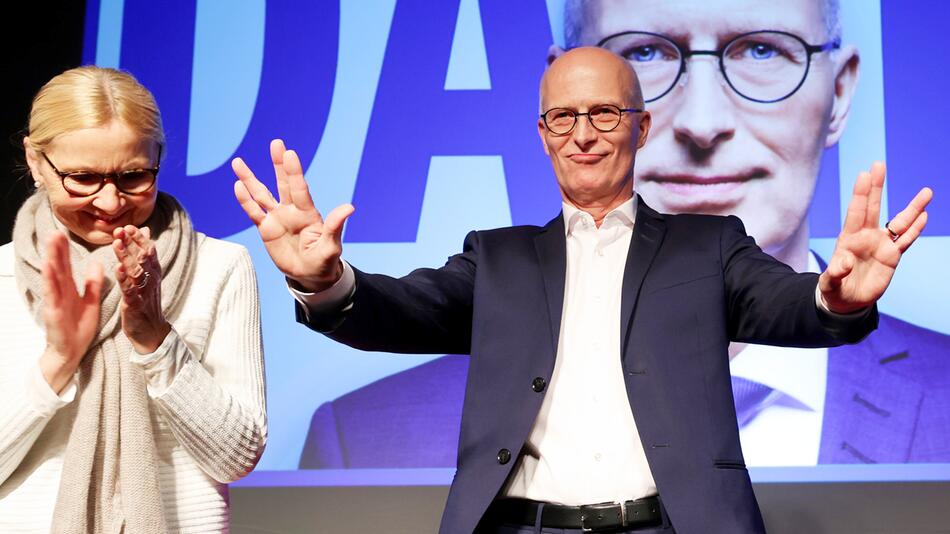

Diesmal hatte die SPD etwas zu feiern: Eine Woche nach der Bundestagswahl, bei der die SPD nur auf 16,4 Prozent der Stimmen kam, hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher für die SPD einen deutlichen Sieg eingefahren: Trotz der Verluste von fast sechs Prozentpunkten wurde die SPD mit 33,5 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft.

Die CDU zog an den Grünen auf Platz zwei vorbei und kommt auf 19,8 Prozent der Stimmen. Das ist ein Zuwachs von über acht Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Damals war das CDU-Ergebnis historisch schlecht. Für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition, die

Die Wahlsiegerin heißt SPD

"Wahlsiegerin ist eindeutig die SPD, auch wenn sie gegenüber der letzten Wahl Stimmen verloren hat", sagt Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp. Auch die CDU von Spitzenkandidat Dennis Thering könne mit einem deutlichen Zuwachs an Stimmen für sich in Anspruch nehmen, bei dieser Wahl etwas Positives für sich bewegt zu haben.

"Der Bundestrend spielt natürlich eine Rolle – auch wenn die SPD nicht auf das Bundesniveau runterfällt und die CDU nicht auf das Bundesniveau hochkommt", analysiert Schnapp. Insbesondere beim Thema Verkehr dürfte die CDU aus seiner Sicht gepunktet haben.

Der Wahlkampf sei ohnehin von landespolitischen Themen bestimmt gewesen, wozu auch der Wohnungsmarkt zählt. "Viele waren mit der Verkehrspolitik des rot-grünen Senats nicht ganz einverstanden, weil sie sich als Autofahrer und Autofahrerinnen nicht ganz fair behandelt fühlen", beobachtet er.

CDU-Gespräche aus Taktik

Der 59-jährige Tschentscher hat nun also zwei Optionen, auch wenn er seinen Favoriten schon vor der Wahl kundgetan hat: Die Grünen. Auch Grünen-Kandidatin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hatte sich im Wahlkampf entsprechend geäußert, Rot-Grün ist außerdem die Wunsch-Koalition der meisten Hamburgerinnen und Hamburger. Dennoch hat Tschentscher angekündigt, auch mit der CDU sprechen zu wollen.

Aus Sicht von Schnapp steht vor allem Machttaktik dahinter: "Dass jetzt andere Töne angeschlagen werden, hat zwei Komponenten", sagt der Experte. Die SPD wolle mit den Grünen hart verhandeln können und habe bereits angedeutet, dass die Grünen einen Senatorenposten weniger bekommen sollen. "Da kommt es gelegen, wenn man sagen kann: Übrigens, wir haben noch eine weitere Option", so Schnapp.

Signal in Richtung Bund

Doch es gebe noch einen weiteren Grund: "Wir haben derzeit eine sehr angespannte politische Stimmung. Es ist wichtig, dass Parteien in der Mitte sehr deutlich machen, dass man miteinander reden kann. Allein deswegen sagt die SPD auch: 'Wir reden natürlich auch mit der CDU'." So zeige man, dass keine Gräben aufgemacht und keine Mauern hochgezogen würden, sondern man sich als demokratische Parteien wechselseitig wahrnehme.

Das ist für Schnapp eine der wichtigsten Signale der Wahl in Richtung Bund: Allein SPD, Grüne und CDU haben zusammen über 70 Prozent der Stimmen bekommen. "Die politische Mitte hat damit ein relativ starkes Wahlergebnis eingefahren. Die AfD konnte in Hamburg nicht reüssieren. Das ist ein Signal in die Republik, dass eine gewisse demokratische Stabilität zumindest machbar ist unter bestimmten Bedingungen", so Schnapp.

AfD weit hinter Bundesergebnis

Die Linke konnte an ihren Erfolg der Bundestagswahl anknüpfen und in Hamburg erstmals zweistellig werden (11,2 Prozent), die FDP scheiterte auch in der Hansestaat an der Fünf-Prozent-Hürde (2,3 Prozent). Die AfD jedoch blieb weit hinter den Ergebnissen in anderen Bundesländern und im Bund zurück. Gerade einmal 7,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten ihr Kreuz bei der AfD.

"Dass die AfD nur einstellig abgeschnitten hat, hat eine Reihe von Gründen", sagt Schnapp. Hamburg sei eine Großstadt und damit ein Pflaster, auf dem die AfD es ohnehin schwerer habe. "Hamburg hat eine andere Wirtschafts- und Bildungsstruktur, ist eine Medienstadt, hat einen großen Hochschulsektor und ist eine relativ reiche Stadt mit einer relativ gut funktionierenden Verwaltung", analysiert der Experte.

Aus der Forschung wisse man: Je besser die Verwaltung funktioniere und je besser die öffentlichen Dienstleistungsangebote seien, desto schwerer hätten es rechtsextreme Parteien. "Hamburg hat außerdem einen Anteil von Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund von rund 40 Prozent. Die Forschung zeigt: Je mehr ich selbst mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun habe, desto geringer sind die Aversionen und Antipathien", so Schnapp.

Hohe Wahlbeteiligung

Heraus sticht außerdem die Wahlbeteiligung bei der Hamburger Bürgerschaftswahl: Die Wahlbeteiligung stieg auf 68 Prozent. 2020 hatten 63 Prozent der Wählerinnen und Wähler abgestimmt. Rund 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren Wahlberechtigten waren wahlberechtigt.

"Unter normalen Umständen hätte man erwartet, dass die Wahlbeteiligung eher geringer ausfällt", sagt Schnapp. Gerade nach der Bundestagswahl vergangene Woche hätte man eine Wahlmüdigkeit erwarten können, gepaart mit der oft vorherrschenden Empfindung, dass Bürgerschaftswahlen ohnehin nicht so wichtig seien. "Das ist aber nicht passiert: Wir haben fünf Prozentpunkte mehr Wahlbeteiligung. Das liegt an der stark politisierten Stimmung im Moment", erläutert Schnapp.

Konkrete Auswirkungen auf den Bund, wo derzeit Sondierungen zwischen Union und SPD laufen, dürfte die Hamburg-Wahl allerdings nicht haben. Bei einer Neuauflage von Schwarz-Rot würde es bis zum ersten Stimmungstest auch noch lange dauern: Die nächsten Landtagswahlen finden erst im Frühjahr 2026 statt und zwar in den fünf Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Über den Gesprächspartner

- Prof. Dr. Kai-Uwe Schnapp ist Professor für Politikwissenschaft mit Fokus auf Methoden an der Universität Hamburg.