Ab 29. April soll die Elektronische Patientenakte bundesweit nutzbar sein. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann damit kurz vor Ende seiner Amtszeit noch ein wichtiges Reformprojekt abschließen. Bei der Sicherheit der sensiblen Daten musste die Regierung zuvor noch nachbessern.

Es hat etwas länger gedauert als geplant, aber vom 29. April an soll sich für die gesetzlich Krankenversicherten einiges ändern. Von diesem Datum an soll die elektronische Patientenakte, kurz ePA, bundesweit ausgerollt werden. Bisher wurde sie nur in den drei Modellregionen Hamburg, Franken und Nordrhein-Westfalen getestet.

Den bundesweiten Start hat Bundesgesundheitsminister

Wichtige Gesundheitsdaten an einem Ort

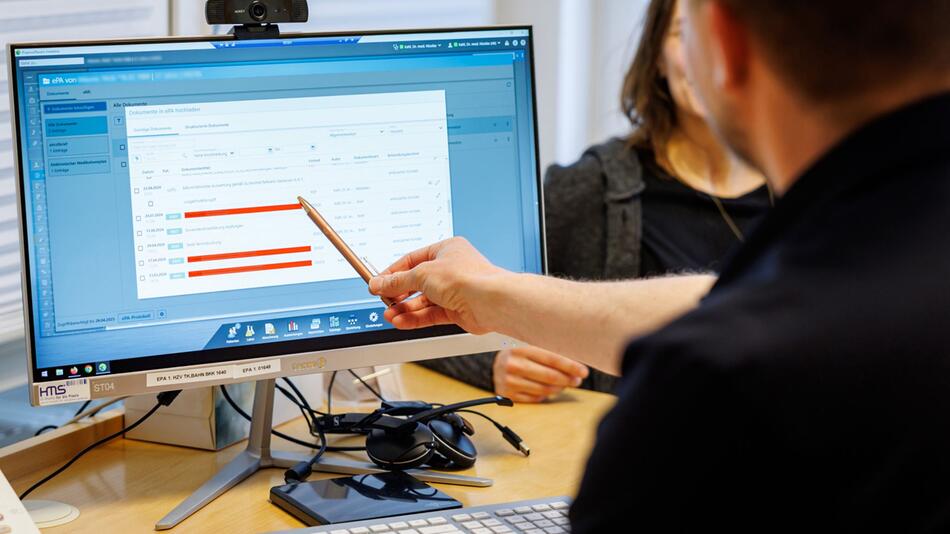

Die elektronische Patientenakte soll Informationen bündeln, die für die Behandlung in einer Arztpraxis oder im Krankenhaus wichtig sind. Versicherte finden dort Abrechnungen für ihre Arztbesuche und eine Liste der verschriebenen Medikamente. Ärztinnen und Ärzte sollen dort zudem Befunde, Entlassbriefe und Laborberichte ablegen. Versicherte können aber auch selbst Dokumente in die Akte hochladen – zum Beispiel den Impfpass oder Organspendeausweis, eine Patientenverfügung oder Röntgenbilder.

Mehr als 20 Jahre hat die Einführung insgesamt gebraucht. Gesundheitsminister Lauterbach kann damit ganz kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt noch eine wichtige Reform abschließen. Er erhofft sich davon viel.

Die ePA soll den rund 70 Millionen gesetzlich Versicherten mehr Transparenz verschaffen und zugleich die Behandlungsqualität erhöhen: Alle wichtigen Gesundheitsinformationen sollen an einem virtuellen Ort gebündelt sein. Das soll auch verhindern, dass Medikamente verschrieben werden, die sich nicht vertragen.

Ministerium hat bei Sicherheit nachgebessert

Allerdings gibt es auch Menschen, die sich Sorgen machen um die Sicherheit ihrer sensiblen Patientendaten. Erst recht seit einem Kongress des "Chaos Computer Clubs" im vergangenen Dezember. Dort beschrieben Hacker das Szenario eines Angriffs: Sie hielten Cyber-Angriffe von Kriminellen auf die Infrastruktur des Gesundheitswesens für möglich. Gesundheitspolitiker verschiedener Parteien forderten daraufhin Nachbesserungen.

Das Gesundheitsministerium und die Gematik spielten diese Gefahr herunter, sahen aber offenbar ebenfalls Nachsteuerungsbedarf bei der Sicherheit. Dem Ministerium zufolge hat man nun zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ein technisches Verfahren eingesetzt, das Massenangriffe unmöglich machen soll.

Versicherte können widersprechen

Die große Mehrheit der Praxen ist offenbar mit Computersystemen ausgestattet, mit denen sich die ePA bearbeiten lässt. Ab spätestens 1. Oktober sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, sie zu befüllen. Wenn sie das nicht machen, drohen ihnen ab 1. Januar 2026 Strafen.

Die Versicherten bekommen den Zugang zu ihrer eigenen elektronischen Patientenakte über ihre Krankenkasse. Die gesetzlichen Kassen müssen dafür eine App zur Verfügung stellen. Allerdings ist die ePA kein Zwang. Versicherte können dem Anlegen einer Akte bei der Krankenkasse widersprechen. Auch wenn sie bereits existiert, ist jederzeit ein Widerspruch möglich: in der App oder gegenüber der Krankenkasse. Die Akte wird dann gelöscht. In den bisherigen Testregionen haben aber nur wenige Versicherte der ePA widersprochen.

Verwendete Quellen

- Informationen des Bundesgesundheitsministeriums

- Chaos Computer Club: CCC fordert Ende der ePA-Experimente am lebenden Bürger