Ein Fahrzeug besonders leicht zu machen, hat in Sachen Fahrdynamik und Effizienz viele Vorteile. Ob Serienfahrzeug, Rennwagen, Versuchs- oder Rekordauto – die Reduzierung der Masse ist meist der Schlüssel zum Erfolg. Weniger Masse bedeutet weniger Arbeit für Antrieb, Fahrwerk und Reifen. Ein extremes Beispiel für Leichtbau ist der Porsche 909 Bergspyder aus dem Jahr 1968.

Gewicht runter, schneller rauf

Der letzte Porsche der erfolgreichen Bergrennwagen-Ära ging vollgetankt mit unfassbar leichten 384 Kilogramm Gewicht an den Start. Mit dieser Entwicklung machte sich Ferdinand Piëch als Ingenieur bei Porsche einen Namen, lange bevor er Audi- und dann Volkswagen-Boss werden sollte. Bei diesem Fahrzeug wurde wirklich alles technisch Mögliche durch leichte Werkstoffe ersetzt. Aluminium, Titan und sogar sündhaft teures Beryllium wurde hier verbaut: Die Gewichtsersparnis durch Werkstoffe wie Beryllium ist enorm. Beispiel Bremsscheiben: Nur 850 Gramm wog eine Bremsscheibe des 909, während die identische Version aus Stahl 3,2 Kilogramm auf die Waage brachte.

An Bauteilen wurden festere und schwerere Werkstoffe, wo sie unvermeidlich waren, durch Bohrungen an unkritischen Stellen abgespeckt, sodass im Fahrzeug regelrecht perforierte Stahlteile verbaut wurden. Diese Radikaldiät brachte die Ingenieure sogar dazu, ganze Baugruppen wegzulassen. Benzinpumpe und Tank wurden beispielsweise durch eine Titankugel mit einer darin liegenden Treibstoffblase ersetzt, der Zwischenraum wurde mit Stickstoff unter Druck gesetzt. Der Stickstoff presste den Treibstoff zur Vergaseranlage des Boxermotors. Auch die Lichtmaschine wurde durch eine leichtere Silber-Batterie ersetzt, die ausreichend Zündfunken für eine kurze Sprintdistanz lieferte. Die offene Karosserie des Fahrzeugs bestand aus hauchdünnem GFK und wurde auf das Stahlrohrrahmen-Chassis geklebt.

Ganze zehn Kilogramm brachte die Karosserie auf die Waage. Die Fahrleistungen des Fahrzeugs sind beeindruckend: Der 275 PS starke Zweiliter-Achtzylinder-Boxermotor katapultierte den Bergspyder in 2,4 Sekunden auf 100 km/h – Beschleunigungswerte, für die heutige Hypercars 1000 PS und mehr benötigen.

Video: 0,9 Liter Diesel auf 100 km

Klein und effizient – der VW XL1

Auch bei Serien- beziehungsweise Kleinserienfahrzeugen zeigt sich, wie effizient Leichtbau sein kann. Hier war es wieder Ferdinand Piëch – in der Zwischenzeit Vorstandsvorsitzender von Volkswagen –, der mit dem VW XL1 ein Fahrzeug bauen wollte, das mit weniger als einem Liter Diesel auf 100 Kilometer auskam.

Das an den Heinkel Kabinenroller erinnernde Fahrzeug wog in der Prototypenversion Studie 1L aus dem Jahr 2002 ganze 390 Kilogramm und erreichte einen cW-Wert von 0,159. Die Prototypenflunder schaffte tatsächlich einen Verbrauch von 0,89 Litern Diesel auf 100 Kilometer.

Die spätere, alltagstauglichere Kleinserien-Variante wog dann aber 795 Kilogramm und realisierte als Plug-in-Hybrid einen Verbrauch von 1,84 Litern Diesel.

Weltrekorde mit Extremleichtbau

Noch extremer geht es bei den reinen Versuchsfahrzeugen zu, die beim regelmäßig stattfindenden Shell Eco-Marathon antreten, um Rekorde in Sachen Treibstoff- und Energieeffizienz aufzustellen.

Das Experimentalfahrzeug PAC-Car 2 der Schweizer Universität ETH Zürich stellte im Jahr 2005 im französischen Clermont-Ferrand den Weltrekord von 5385 Kilometern mit dem Energieäquivalent von einem Liter Kraftstoff auf. Praxistauglich ist dieses Fahrzeug sicher nicht, aber es zeigt, was in Sachen Effizienz möglich ist.

Das per Brennstoffzelle angetriebene Carbon-Fahrzeug brachte ganze 32 Kilogramm auf die Waage. Natürlich sind diese Fahrzeuge weit weg von Alltagstauglichkeit: Allein die Reifen sind mit einem Rollwiderstand von 0,002 kg/t so widerstandsarm, dass vermutlich die Feuchtigkeit des Morgennebels ausreicht, um das Fahrzeug ins Rutschen zu bringen. Und auch der Fahrer war in dieses Fahrzeug integriert wie ein Akkuschrauber in den werksseitigen Werkzeugkoffer.

Trotzdem ist es sicher faszinierend, was – wenn auch nur unter Laborbedingungen und hochgerechnet – derzeit allein über Gewichtsreduzierung möglich ist.

Einige aktuelle Serienfahrzeughersteller bewegen sich schon gegen den Trend, Pkw mit zwei Tonnen und mehr auf die Straßen zu schicken. Das Ergebnis sind Leichtgewichte, denen vor allem die konsequente Schlankheitskur zu viel Fahrspaß und Effizienz verhilft. Was lange das Erfolgskonzept des ehemals britischen Sportwagenherstellers Lotus war, hat der französische Autokonzern Renault beispielsweise mit der Neuauflage der Alpine A110 konsequent umgesetzt. Das vollgetankt und mit allen modernen Sicherheitsfeatures an Bord knapp unter 1200 kg leichte Fahrzeug begeistert viele fahraktive Autofahrer, obwohl die Motorisierung weit weg von den aktuellen PS-Orgien einiger Sportwagenhersteller liegt.

Leichtbau-Sportler Renault Alpine

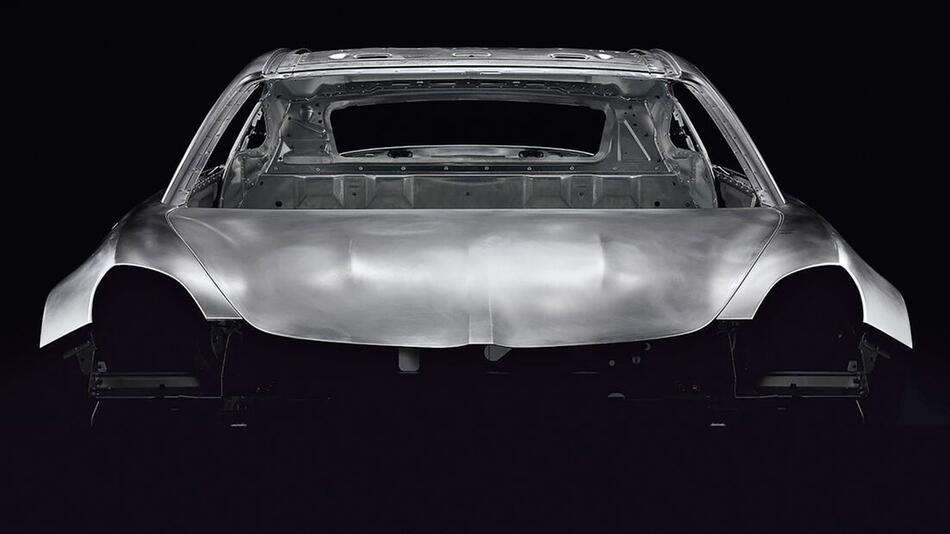

Angetrieben wird der Sportwagen von einem 252 PS leistenden 1,8-Liter-Turbo-Mittelmotor, der die Alpine via schnell schaltendem 7G-Doppelkupplungsgetriebe in knapp 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultiert. Wesentlichen Anteil am Leichtgewicht des Fahrzeugs hat die Karosserie. Sie besteht zu 96 Prozent aus Aluminium.

Soll es für den Renneinsatz noch etwas leichter werden, kommen in einer nochmals gewichtsoptimierten Alpine-Version, der radikalen A110 R, teils auch hochfeste Carbon-Teile zum Einsatz. So ist die Fronthaube hier komplett aus leichtem Kohlefaser-Verbundwerkstoff, ebenso die Schwellerleisten. Aerodynamikteile wie der Diffusor am Heck sind aus Kohle- und Glasfaser gefertigt. Statt der Heckscheibe des Straßenmodells gibt es nun nur noch eine ultraleichte Carbon-Abdeckung mit zwei kleinen Lufteinlässen für den Motor, der Innenspiegel wird gar nicht erst eingebaut.

Rotierende Masse – effizient und leichter mit Carbon

Da Gewichtseinsparung bei rotierenden und ungefederten Massen besonders viel Wirkung zeigt, wurden für die A110 R gemeinsam mit dem Rennprototypen-Hersteller Duqueine extra leichte Räder entwickelt. Die schicken 18-Zöller bestehen aus Carbon und sind pro Rad rund 3,2 Kilo leichter als die Standard-Alufelge der Alpine A110 S. Da in einem für die Rennstrecke optimierten Auto Dämmmaterial jeglicher Art nichts verloren hat, lassen es die Ingenieure aus Dieppe einfach weg.

Die Türöffner werden durch Zugschlaufen ersetzt. Mit Sitzschalen aus Carbon, Sechspunkt-Hosenträgergurten aus dem Rennsport und einer verstärkten und erleichterten Bremsanlage erreicht die A110 R ein Startgewicht von lediglich 1082 Kilogramm. Das sind 34 Kilogramm weniger als die ohnehin schon vorbildlich leichte Standard-Alpine A110 S. Mit dem in diesem Fall auf 300 PS leistungsgesteigerten Motor fällt das Leistungsgewicht so auf nur noch 3,9 Kilo pro PS. Leicht macht flink, auf Tempo 100 sprintet der flache Franzose bei aktiviertem Launch-Control-Start in beeindruckenden 3,9 Sekunden – eine Beschleunigungszeit, für die viele Supersport-Boliden weit mehr PS an den Start bringen müssen. © auto motor und sport

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.